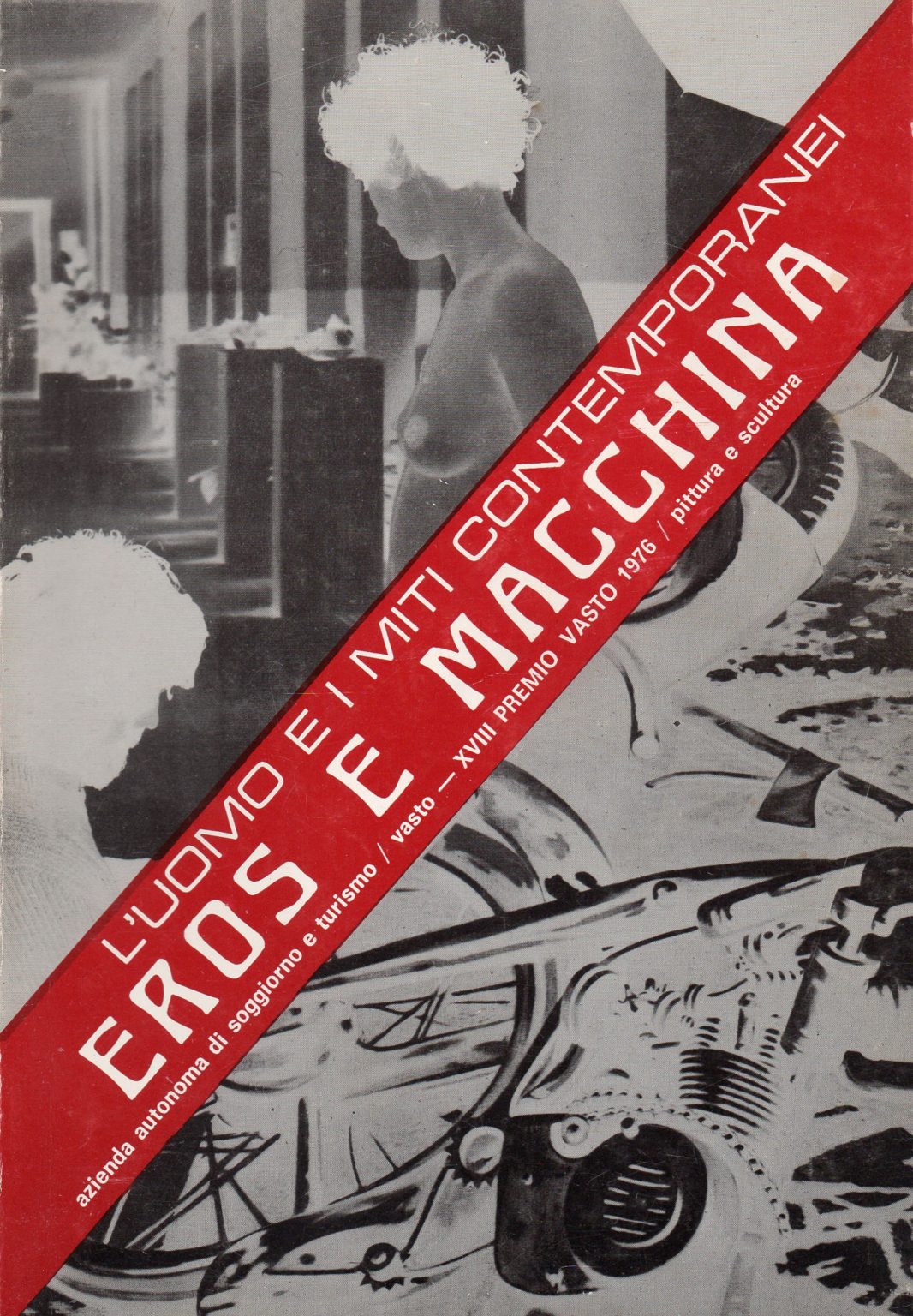

L’uomo ed i miti contemporanei

Inoltre mostra antologica di Dante Panni, presentata da Floriano De Santi

Per una nuova definizione della dialettica dell’impegno di Floriano De Santi

Nel complesso e ancora largamente impregiudicato caleidoscopio delle mitologie connesse al quadro della coscienza e della società contemporanea, le impulsioni erotiche hanno avuto il significato di emblematizzare quella parte dell’uomo più disponibile e limitrofa alla naturalità.

Il soffocamento dell’immediatezza e la riduzione dei fattori istintivi (istintuali) al mero piano razionale sono stati a loro volta visti nell’ambito di un’ottica tendente a identificare la nullificazione della coscienza – e, per essa, della natura – con l’affermarsi dello status tecnologico.

Sarebbe fin troppo facile richiamare la dicotomia indiziata da Herbert Marcuse tra eros e civiltà, il suo ragionare sulla dialettica della civiltà e sulla possibilità di una evoluzione dell’universo feticizzato – non ancora tutt’affatto unidimensionale – in una sorta di eden liberatorio e non repressivo, in cui la fantasia, ovviamente la sessualità ma anche la dimensione estetica avessero il massimo di espansione.

Così come parrebbe naturale – come nei fatti è più che naturale – risalire a Sigmund Freud ed alle sue indicazioni teoriche.

Lungi però dal ripercorrere le tracce del cammino in precedenza intrapreso, importa sottolineare come le avanguardie più consapevoli, abbiano desunto sostanzialmente dal corpus psicanalitico la spinta che hanno espresso in direzione di ciò che potremmo riassumere sotto la sigla dello scandagliamento inferiore, fondando la loro coscienza estetica su di un sostrato culturale che mutuava e assumeva in toto non pochi dati non ascitizi del freudismo.

E importa rimarcare, sull’abbrivo di cognizioni empiriche ma anche al caso attingendo alle risultanze offerte dalle ricerche sociologiche (passando cioè dallo spazio teoretico e dalla dimensione intuitiva al livello dell’indagine scientifica), che la macchina e l’eros, poli opposti e tuttavia congiunti di uno stesso processo collettivo, rientrano indubitatamente nel crogiolo e nello statuto dei miti odierni.

Vi rientrano in primo luogo per la contraddizione che è in essi immanente: per il fatto che sia nell’una quanto nell’altra sono da riconoscere componenti, non sempre chiaramente scindibili, quando positive quando negative.

Così l’eros pone in essere una carica liberatoria che ha il suo limite non facilmente valicabile nel sentimento di morte e di distruzione che porta con sé; e la macchina, l’idolo polemico di tante filosofie contemporanee e di non poche scuole di sociologia di grosso momento, assevera e asseconda il desiderio umano di conoscenza, ma traduce ben presto il controllo ed il possesso delle cose in riduzione dell’uomo ad oggetto, a cosa.

Il mito di Faust tradotto in ambito tecnologico presuppone la necessità che egli venga rimesso in piedi e sui piedi perché possa riappropriarsi della propria natura: se si vuole, del proprio spazio naturale ed estetico.

Ma è l’oscillazione tra i due poli, tra il positivo potenziale ed il negativo immanente, che presiede alla carica mitologica dell’erotico e del razionale.

Comunque ne sia sul piano teorico, il palesarsi e l’affermazione della dimensione erotica hanno comportato in arte una forte ripresa di creatività.

L’eros è stato recepito nella sua pulsione liberatoria, contrapposto per ciò stesso alle chiusure e alle sedimentazioni cedine, riportato alle ideologie che più hanno inteso guardare alla liberazione dell’uomo.

In questa angolazione una ulteriore spinta ha portato ad una sua assunzione in termini di demistificazione del rituale borghese: come arma per disoccultare e smascherare la cattiva coscienza dei Monsieur Prudhomme in pantofole e panciolle.

Ma l’intensità erotica è apparsa anche come termine e canale di rivelazione della natura autentica della persona: possibilità di approfondimento inferiore e scandaglio delle parti riposte e fatte remote dai veti della natura cosciente, dell’io logico.

Qui torna in causa la macchina, in quanto prodotto esemplare della coscienza razionale e strumento posto a sua disposizione per combattere la natura e la sua dialettica (intesa l’una e l’altra come determinata dalla più cieca casualità).

La macchina che pretende anch’essa di interpretare, attraverso i segni esterni, la natura profonda e che è intesa nel sistema di produzione come determinante insopprimibile per la ricomposizione dei conflitti e della lacerazione, in realtà, se assunta con logica disumana e indifferenziata, conduce di fatto alla soppressione dei bisogni individuali. Nega la specificità per risolvere i problemi generali: è opposta per inerzia ma anche con coscienza di causa alla pulsione affettiva e libidinale.

Che viene rimossa, portata ai margini e repressa.

Insomma, la topografia della vita interiore e le vicende della civiltà contemporanea, quantomeno occidentale, si ritrovano insieme e d’accordo nel riproporre, per riprendere le strutturazioni di Freud, il contrasto tra il principio della realtà e il principio del piacere.

Lo psicologo austriaco, com’è noto, vedeva nei tentativi di sedare e comporre il conflitto non più di una velleità: o, addirittura, l’espressione di un desiderio rinviante alle stesse motivazioni da cui traeva origine l’opposizione che si voleva risolvere.

Se era per lui una mera illusione quella di credere il conflitto come placabile, non è però meno vero che i tentativi in questa direzione furono e sono numerosissimi.

Tanto più lo sono quando condotti da chi si serve di un linguaggio di cui l’ordito sono simboli e cifre, di quel metalinguaggio – per dirla in altro modo – che è a fondamento dell’espressione artistica, quali che siano le sue qualità e la sua connotazione ideologica, non fa meraviglia alla luce di queste riflessioni che eros e macchina si siano trovati al centro dell’attenzione degli operatori culturali, specie in ambito figurativo.

Essendo essi i segnali di una situazione di inquietudine e di intorpidimento, ci si sarebbe piuttosto dovuti stupire se fosse intervenuto il contrario.